若者の「理科離れ」が問題になっています。

このまま「理科離れ」の傾向が続くと研究者・技術者になる人材が減り、日本の科学技術分野は衰退するのではないかと言われています。

小さい頃に理科が好きでも、小学4年生から「算数」の授業についていけない子どもが増え、理系に苦手意識を持つようになります。

この傾向は「小4の壁」と言われています。

わが子には算数嫌いになってほしくないですよね?

そこでオススメなのが「積み木遊び」です!

使い方を工夫することで、積み木は算数の力をつける最高のアイテムになります。

今回は、4歳〜5歳から始められる算数が大好きになる積み木あそびをお教えします♪

数字を「映像」として捉える

私たちが普段使っている「1」「2」などの数字は、あくまでも「記号」です。

子どもは数字を読めるようになっても、「量」としての把握はできていません。

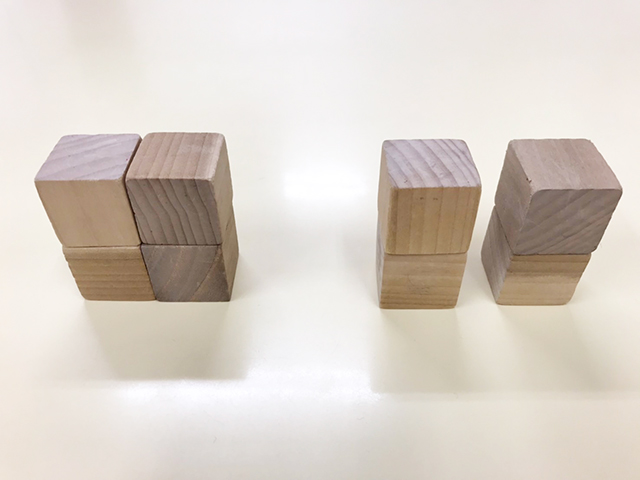

積み木はタテに積んだり、ヨコに並べたりして遊びます。

子どもは積み木の「数」を「映像」として捉えられるようになるのです。

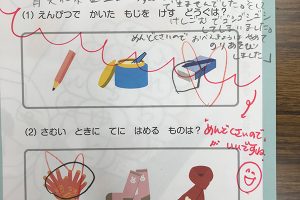

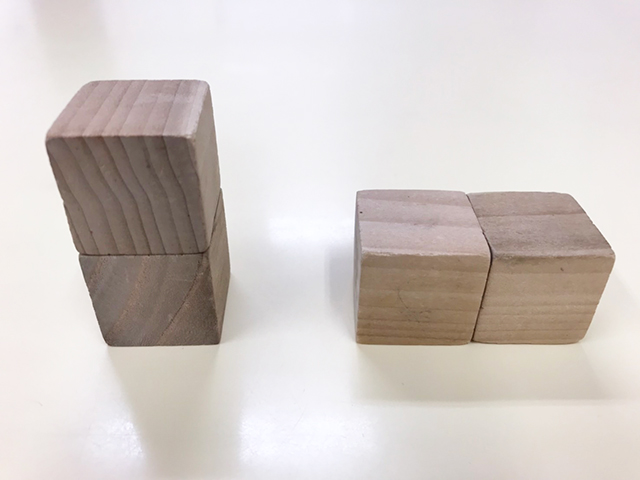

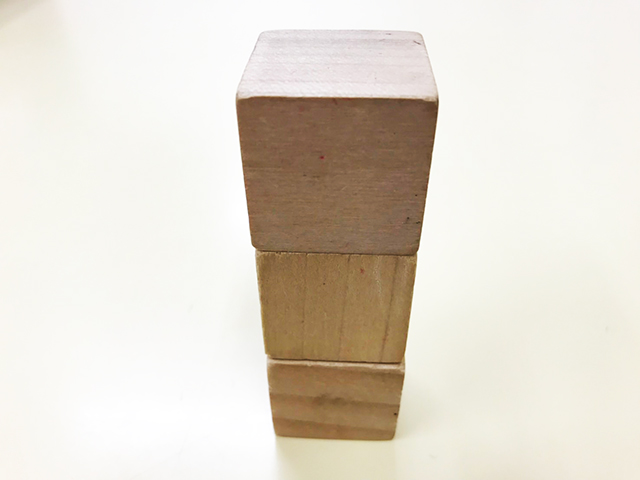

下の写真をご覧ください。

左右ともに「2個」の積み木ですが、タテ・ヨコに並べることで高さが異なります。

子どもはこの映像を記憶にとどめ、どちらも「2」であることを把握していくのです。

このように、算数が得意な子どもは数字を映像化できていると言われています。

積み木の映像が頭でイメージできれば、

「積み木が増える=足し算」

「積み木が減る=引き算」

という概念が理解できます。

子どもは自らの体験を通して学ぶことが大切です。

積み木あそびは、子どもの算数力を育てる上でとても有効なのです。

算数力を高める遊び方

ママ・パパが算数・数学が苦手でも実践できる、算数力を高める積み木の遊び方があります。

ぜひ、親子一緒に楽しみながら始めてください。

- 数えながら積み木を並べる

例)「1,2,3」と声に出して数えながら、積み木を3個並べる - 並んだ積み木を指さして数える

例)積み木を1つずつ指さしながら「1,2,3」と声に出す

子どもは「1」「2」という「記号」が、目の前の積み木の「量」と同じだということを理解し始めます。

慣れてきたら、子どもにもまねをさせましょう。

また、並べ方を変えてみたり、少しずつ数を増やしたりして、「数」と「量」の様々な映像を見せていきます。

同じ数で違うカタチ

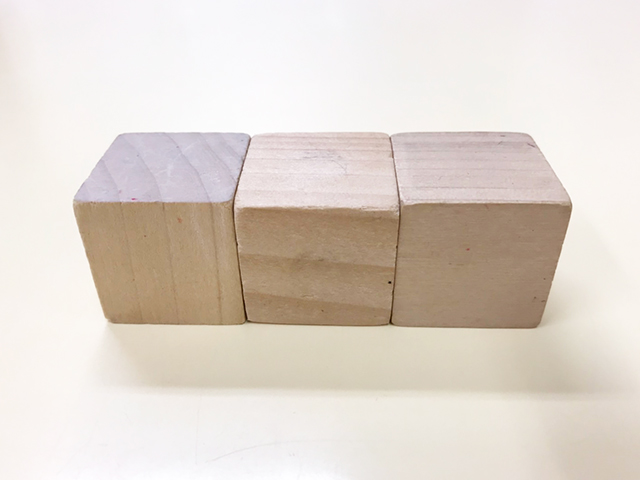

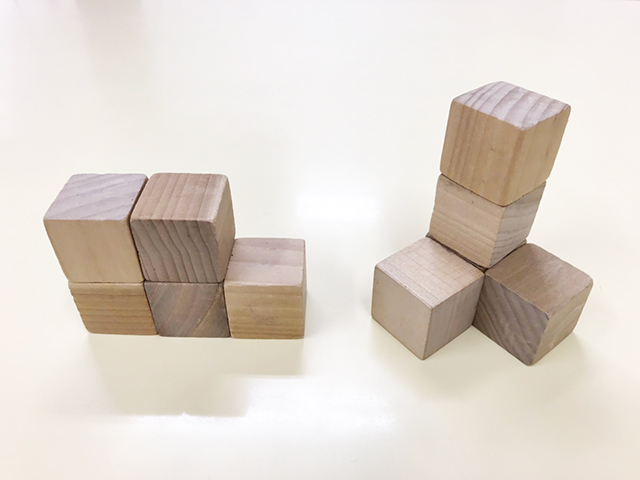

「量」の把握ができるようになったら、同じ数の積み木でいろいろなカタチを作って遊びましょう。

わずか3個でも、ヨコに並べるパターンとタテに積み上げるパターンができます。

「同じ3個でもタテに並べると高いね!」

積み木の数が増えれば、形のバリエーションも増えます。

「2つとも5個なのに、全然カタチが違うね!」

遊んでいるうちに、子どもは自ら4個だと2個のかたまりが2つできることに気づき、次の段階(計算)に進みます。

4個は2個と2個だけでなく、1個と3個に分かれることも遊びの中で発見していきます。

子どもは自発的に、楽しみながら数の操作ができるようになっていくのです。

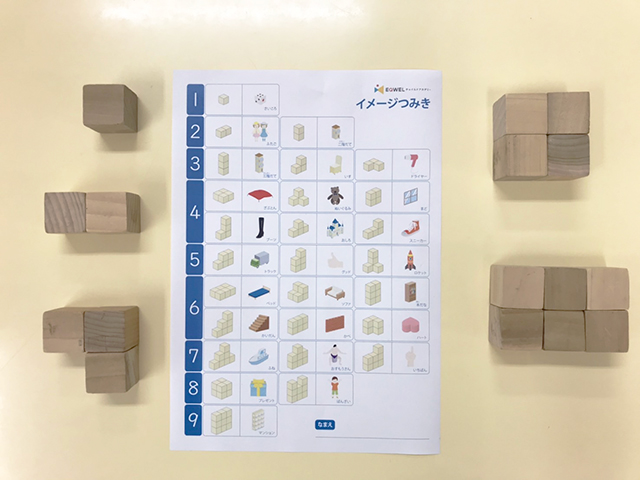

EQWELチャイルドアカデミーの幼児コース「年少クラス」「年中クラス」には、「イメージつみき」という取り組みがあります。

1~9個の積み木を使って、様々なカタチを作り、さらにそれらを組み合わせて、積み木の足し算・引き算を学びます。

実体験の中で楽しみながら、算数を学んでいくことができます。

4歳~5歳になると、お子さま一人でできることも増えていきますよ。

まずは、体験レッスンを受けてみませんか?

体験レッスンは無料&24時間受付中です♪